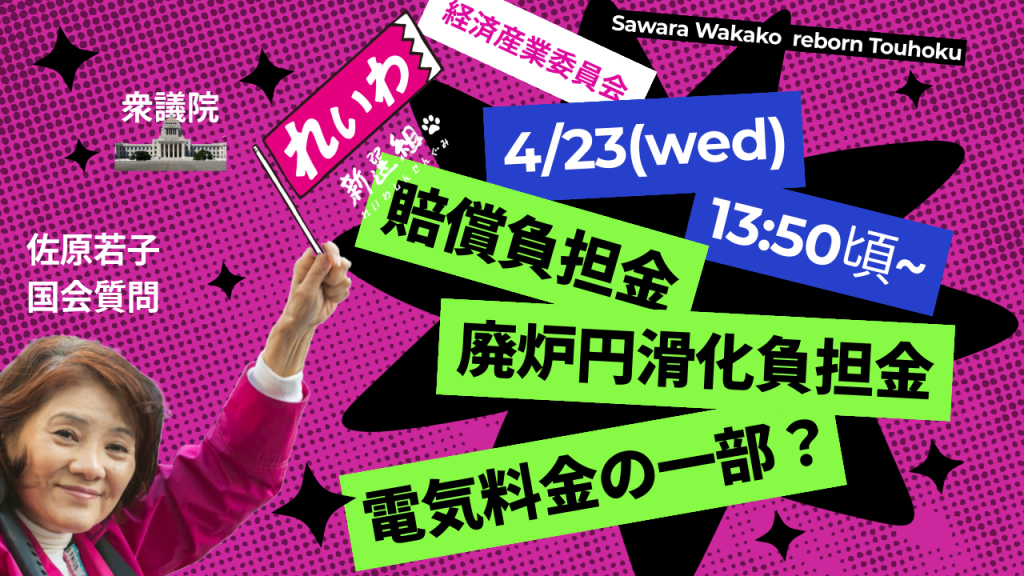

○宮﨑委員長 次に、佐原若子君。

○佐原委員れいわ新選組、佐原若子です。今日は、質問の機会をありがとうございます。まず、質問に先立ち、今、福島第一原発では、核燃料デブリの取り出しに多くの方が関わっています。政府は、この現状をしっかり把握し、現場で働く方々の命と生活の安全をしっかり守っていただきたいと思います。私たちが知らない現場で危険な任務に当たられている方々に心から敬意を表します。では、質問させていただきます。四月十一日の委員会で資源エネルギー庁から御説明をいただいた電気託送料金について詳しくお尋ねします。賠償負担金及び廃炉円滑化負担金については、託送料金を通じて広く需要家に負担を求める措置を講じているということでした。資源エネルギー庁のホームページの廃炉円滑化負担金の解説に、二〇一八年七月閣議決定のエネルギー基本計画で示されている原発依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、円滑な廃炉を促すために原子力発電所の廃炉に伴って一括して生じる費用を分割計上する費用として、電気料金の一部として需要家から受け取りますとあります。原発依存度の低減というエネルギー政策の下で負担金を消費者から受け取っているという認識で間違いありませんか。昨年閣議決定されたエネルギー基本政策の内容は、二〇一八年のものとは変わっている点があります。消費者から今も負担金を受け取っているということは、昨年決定のエネルギー基本政策の内容と矛盾はないと認識してよろしいですか。

○久米政府参考人お答え申し上げます。ただいま廃炉円滑化負担金について御質問いただいたということかと存じます。廃炉円滑化負担金につきましては、ただいま御紹介いただきましたとおり、自由化の下で、設備の残存簿価など、廃炉に伴って一括して巨額な費用が生じることにより、事業者が廃炉の判断をちゅうちょしたり、円滑な廃炉の実施に支障を来すことがないようにするために措置されたものでございます。自由化により競争が進展した環境下において特段の手当てがなければ、廃炉に伴って一括して巨額の費用が生じることになり、それを避ける観点から廃炉判断を先延ばしする可能性が高い、これによりまして円滑な廃炉の実施に支障を来す懸念があったと。こうした懸念を踏まえまして、二〇一三年に、残存簿価の減損など、廃炉に伴って一括して生じる費用を分割して計上する廃炉会計制度を措置したところでございますけれども、この制度は、規制料金により費用が着実に回収されることを前提としたものでありましたので、自由化の進展に伴って小売の規制料金が撤廃された後にはこの制度が成り立たなくなるというふうに考えられました。一方で、自由化の下であっても廃炉費用を平準化させる必要があるということから、小売の規制料金が撤廃されることを見据え、二〇一七年に、廃炉に必要な費用を託送料金の仕組みを利用して解消する措置を講じたところでございます。御指摘いただきましたとおり、この費用につきましては、託送料金の中で回収をしていただいているということでございますけれども、自由化市場において廃炉を円滑に進めるという制度の趣旨については、この間変わったものではございません。

○佐原委員ありがとうございます。また、賠償負担金は総額約二・四兆円、廃炉円滑化負担金は総額約五千億円ということですが、いろいろな工程が決してスムーズには進んでいない、あるいは見通し不明と言える状態ですが、この総額は今後増額することはありませんか。

○久米政府参考人お答え申し上げます。賠償負担金につきましては、平成二十八年に閣議決定いたしました福島復興基本方針において、四十年間程度で約二・四兆円を回収するということを明記してございまして、これを変更することは想定してございません。廃炉円滑化負担金の総額につきましては、先ほど御説明させていただきました制度の趣旨、すなわち、自由化の下で、設備の残存簿価など、廃炉に伴って一括して巨額な費用が生じることにより、事業者が廃炉の判断をちゅうちょしたり、円滑な廃炉の実施に支障を来すことのないようにするためというふうに照らしまして、制度上、増加する可能性はあるというふうに認識してございます。

○佐原委員日本の原子力政策では、使用済燃料の全量再処理を基本方針としています。福島原発事故で溶解した核燃料や、研究炉、実験炉などの核燃料も含むのですか。含まれないのなら、それらは具体的にどう処理するのですか。現時点でのお考えを示してください。

○久米政府参考人お答え申し上げます。我が国におきましては、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減等の観点から、一貫して核燃料サイクルの推進を基本的方針としておりまして、本年二月に閣議決定されました第七次エネルギー基本計画におきましても、その旨を明記してございます。この国の基本的方針の下で、各原子力事業者は、原子力発電所の使用済燃料について全量を再処理し、取り出されるプルトニウム等を有効利用することが基本的方針というふうに承知をしてございます。お尋ねいただきました、福島第一原子力発電所の使用済燃料等につきましてでございますけれども、これは福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップにおきましてその取扱いを定めてありまして、具体的には、二〇三一年末までに一から六号機の使用済燃料プールからの取り出しを完了することとしてございます。取り出し後は、海水の影響や損傷等を踏まえた長期的な健全性の評価や処理に向けた検討を行い、この結果を踏まえて、将来の処理、保管方法を決定することとしてございます。燃料デブリにつきましては、これも中長期ロードマップでもお示ししておりますとおり、福島第一原子力発電所の燃料デブリの性状分析をまず進めていく、その上で処理、処分方法を決定することとしてございます。

○清浦政府参考人御質問のあったことに関しまして、文部科学省が所管する発電の用に供する原子炉としては、高速増殖原型炉「もんじゅ」と新型転換炉原型炉「ふげん」がございます。これらの使用済燃料については、原子力発電所の使用済燃料と同様に、全量を再処理する方針としております。先生の御質問の中に研究炉についてもございました。発電用原子炉の使用済燃料については再処理の方針が取られているところですけれども、日本原子力研究開発機構は、発電用のみならず様々な目的を持った試験研究炉を保有しております。原子力機構が保有する使用済燃料の処理方法は、同機構におきまして、炉ごとに判断し、海外への再処理の委託又は引渡しなどを行うこととしております。

○佐原委員日本の政策の中の全量再処理ということにこだわる余りに、目的を見失っているような気がすることがございます。もう「もんじゅ」も廃炉が決まっているのではないでしょうか。この闇の中に進んでいくような全量再処理というのは、一般人としましては苦しいことではないかなとも思います。ワンススルーというのが世界的な潮流の中で、そのようなお考えに至ることはありませんか。

○久米政府参考人お答え申し上げます。原子力政策を含めまして、エネルギー政策の在り方につきましては、各国それぞれが置かれた状況に対応して適切な政策を取ってきているということだというふうに認識をしてございます。その中で、我が国におきましては、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減等の観点から、一貫して核燃料サイクルの推進を基本的方針としておりまして、本年二月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画においても、その旨を明記させていただいているところでございます。こうした国の基本的方針の下で、各原子力事業者も、原子力発電所の使用済燃料について全量を再処理し、取り出されるプルトニウム等を有効することが基本的方針というふうに承知をしてございます。

○佐原委員次に、使用済燃料の再処理技術は二〇三〇年代後半に技術確立とされています。今からだと、あと十年から十五年ですが、確立できるのでしょうか。これまでの御答弁や各所での御報告を伺うと、確立に向けた努力はされていると思いますが、期限内に確立する保証はないように感じます。四月十一日の御答弁で、再処理等拠出金の積立てにおいて、再処理工場が中止になった場合どうするかについて、再処理工場が中止になった場合という仮定の質問には答えるのは困難ということでした。確立できる確たる保証がない段階で、確立できない可能性もあるのに、その場合はどうするかを示すことができないのは無責任だと思います。それとも、確立する保証ができる状態になったのでしょうか。あるいは確立しても、あるいはできなくても、政府に責任はないというお考えでしょうか。

○久米政府参考人お答え申し上げます。まず、再処理技術そのものについては、ただいま六ケ所の再処理工場、竣工に向けて最終段階でございますので、御質問の趣旨は、使用済みMOX燃料の再処理というものの、今、技術開発を進めておるところでございますけれども、それがきちんと進むのかということだというふうに認識をいたした上で、御答弁させていただきます。使用済みMOX燃料につきましては、これまでの研究開発により、技術的課題や解決策についての検討が進んできておりまして、国内外の研究施設、例えば、日本のJAEAの東海再処理工場、あるいはフランスのラ・アーグの再処理工場といったところで、既存の施設で試験的に再処理した実績もあることから、技術的には再処理は可能だというふうに考えてございます。その上で、第七次エネルギー基本計画では、使用済みMOX燃料の再処理につきまして、国際連携による実証研究を含め、二〇三〇年代後半を目途に技術を確立するべく研究開発を進めるということに加えまして、その成果を六ケ所再処理工場に適用する場合を想定し、許認可の取得や実運用の検討に必要なデータの充実化を進めるという方針を示していたというところでありまして、引き続き、この方針に沿って技術開発をしっかり進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○佐原委員当面は、六ケ所再処理工場でその技術を反映したいとしていますが、仮に、六ケ所再処理工場で、二〇四〇年以降に事業を開始したとして、使用済みMOX燃料の処理期間、量は、どの程度を想定していらっしゃいますか。

○久米政府参考人お答え申し上げます。使用済みMOX燃料の再処理につきましては、先ほど御紹介させていただきましたとおり、六ケ所再処理工場に適用する場合を想定して、国際連携による実証研究を含め、二〇三〇年代後半を目途に技術を確立するべく研究開発を進めているという状況でございます。その成果を踏まえて、具体的な再処理施設の在り方を検討することとなることでありますので、現時点で使用済みMOX燃料を六ケ所再処理工場で再処理するという方針を決めたということはございません。このように、技術開発を進めている段階でありますので、現時点で使用済みMOX燃料の再処理の期間や量について、予断を持ってお答えすることが困難であるということは御理解いただけますと幸いでございます。

○佐原委員本来、一九九七年に完成するはずの六ケ所再処理工場は、いまだに完成していません。その間に、施設は既に老朽化しています。二〇四〇年であれば、更に老朽化は進んでいます。半世紀近くたっていることになります。放射線量が高くて人が立入検査できないレッドセルもあります。ロボットによる記録確認で済ませて問題ないのでしょうか。さらに、使用済みMOX燃料の処理という工程も加わり、施設の健全性が維持できるのか、再処理工場が既にこんなに遅れているのに、それを維持できる能力はあるのでしょうか。

○久米政府参考人六ケ所再処理工場につきまして、老朽化しているのではないか、あるいは、それに伴って安全性について不安はないのかという御質問を頂戴いたしました。一般論として申し上げますと、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めない限りは、原子力施設の稼働が認められることはないというのが政府の方針でございます。その上で、六ケ所再処理工場につきましても、その竣工に当たっては、原子炉等規制法に基づく使用前事業者検査におきまして、構造や強度、機能が十分かなど、設備の健全性について、日本原燃が確認を行い、その結果について原子力規制委員会の確認を受けるということになるというふうに承知をしております。また、竣工後も、設備を健全な状態に保つべく、日本原燃が設備ごとに点検計画を定めて点検するとともに、計画的に補修や設備更新を行っていくものというふうに承知をしてございます。例えば、ガラス溶融炉につきましては、計画的な更新を行うこととし、一系列目の更新を二〇二八年度から二〇二九年度にかけて予定しているというふうに承知をしております。さらに、安全性を確保した安定的な長期運転のため、中長期を見据え、効率的な機器取替え技術などメンテナンス技術の高度化や取替え用部品の確保、サプライチェーン、技術の維持などについて、官民でしっかり対応を進めてまいります。

○佐原委員お言葉ではそのようには幾らでも言えると思うんですね。でも、これは私の私見ですが、今まで、例えば、アメリカの経済的な仮想敵国は日本だと言われていました。そして、いろいろな法律の中にそういった日本の経済を衰退させるような仕組みを入れ込んできたのではないかなと思うんです。各省庁それぞれにそういった問題があるのではないか。経産省は原発という問題もそうだし、例えば財務省だと減税あるいは消費税の廃止というのを求めていますが、そういったことが実はいわゆる日本の経済を衰退させる一つの装置であったのではないかなと思うんです。ですから、私たちは、そこに余りに固着することなく、呪縛されることなく、本当に国民が必要なこと、国民のためになることを考えていかなくてはいけない。自主独立、そして言いたいこともたまには言わなければいけない。もちろん仲よくしていかなければいけないとは思うんですよ。私、ちょっと話は違うんですけれども、東南アジアを旅行したときに、現場で働く人は現地の人が多かったんですよね。だけれども、経営者は華僑の方、中国人の方が多かったです。そして、今、日本は、例えば土地が安くなって中国の方が買っていったそうですね。そうしたら、ほっとした、これから生活がどうしていいか分からないときに買ってくれてありがとう、そう思っている方がたくさんいらっしゃったそうなんですよ。こうやって日本という国がどんどんどんどん売られていく、そういうことが現実に行われているのではないかなと思うんです。そういったときに、法律に、本当に必要な法律であるのか、施策であるのか、そういったことに立ち返って、自らが呪縛を取り除いて、本当にこれから大いなる和みの心、みんなで和する心、大和の心を持った日本という国を復活させていくためには、もう一度、誰のために、どこを向いて政治をしているのかというところにもう一回考えていかなければならない時期に来たのではないかなと思うんですよ。本当に必要なのだろうか、再処理をすることが本当によいことなのだろうか、そういったことを。時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。尻切れトンボになりましたけれども、皆様のお仕事、いつも大変なことをされているというのは存じております。失礼な質問もしましたが、この国のために本当に考えていっていただきたいと思います。ありがとうございました。

YouTubeはこちら>>>